La Constitución dogmática sobre la Iglesia

Este documento, el más solemne de todo el Concilio, comienza con las palabras "Lumen gentium" (la luz de los pueblos).

El primer capítulo habla del misterio de la Iglesia " es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano." Después de este primer capítulo que describe la relación de la Iglesia con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

El segundo capítulo presenta a la Iglesia como Pueblo de Dios, constituido por el Bautismo y cuya cabeza es Cristo, en camino por la historia y destinado a reunir a todos los hombres. En este capítulo se señala la relación entre la Iglesia y los cristianos que no son católicos, sus relaciones con los no cristianos, y afirma el carácter misionero del Pueblo de Dios

La Constitución presenta a continuación los miembros del Pueblo de Dios: la jerarquía (obispos, sacerdotes y diáconos) y los laicos.

El tercer capítulo, sobre la jerarquía, afirma la colegialidad del episcopado (los obispos, sucesores de los apóstoles, en torno al Papa, sucesor de Pedro, su jefe, que ha recibido de Cristo la responsabilidad de la Iglesia universal), y decide que los obispos locales pueden restaurar el diaconado como un Orden permanente y conferir este Orden a los hombres casados.

El cuarto capítulo, sobre los laicos, muestra su participación en la vida y misión de la Iglesia (culto, anuncio del Evangelio, la orientación de la vida y las actividades de la humanidad hacia Cristo).

El quinto capítulo habla de la vocación a la santidad de todos los miembros del Pueblo de Dios.

El sexto capítulo, sobre los Religiosos, explica la función de la vida religiosa en relación con la vida espiritual de todo el pueblo cristiano.

El séptimo capítulo presenta a la Iglesia, peregrina en la tierra hacia la vida eterna, en comunión con la Iglesia en el cielo.

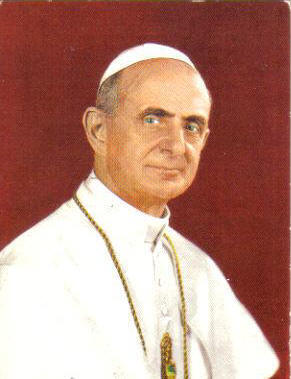

El octavo capítulo presenta, finalmente, el papel maternal de María en el misterio de Cristo y la Iglesia. Es en sintonía con este texto que Pablo VI, 21 de noviembre de 1964, otorgó a la Virgen el título de Madre de la Iglesia, porque ella, como madre de Cristo, es también la madre de todo el Pueblo de Dios, tanto de los fieles y como de sus pastores.

JUAN XXIII PABLO VI

CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA IGLESIA

LUMEN GENTIUM

|

CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA IGLESIA LUMEN GENTIUM * CAPÍTULO I : EL MISTERIO DE LA IGLESIA * CAPÍTULO II : EL PUEBLO DE DIOS * CAPÍTULO III: CONSTITUCIÓN JERÁRQUICA DE LA IGLESIA, Y PARTICULARMENTE EL EPISCOPADO * CAPÍTULO V : UNIVERSAL VOCACIÓN A LA SANTIDAD EN LA IGLESIA * CAPÍTULO VI : LOS RELIGIOSOS

*

CAPÍTULO VII:

ÍNDOLE ESCATOLÓGICA DE LA IGLESIA PEREGRINANTE

*

CAPÍTULO VIII:

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS,

EN EL MISTERIO DE CRISTO Y DE LA

EL MISTERIO DE LA IGLESIA

1. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello este sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16,15) con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que iodos los hombres, que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales técnicos y culturales, consigan también la unidad completa. 2. El Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina, y como ellos hubieran pecado en Adán, no los abandonó, antes bien les dispensó siempre los auxilios para la salvación, en atención a Cristo Redentor, «que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura» (Col 1,15). A todos los elegidos, el Padre, antes de todos los siglos, «los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos» (Rm 8,29). Y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la Antigua Alianza [1], constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu y que se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Entonces, como se lee en los Santos Padres, todos los justos desde Adán, «desde el justo Abel hasta el último elegido» [2], serán congregados en una Iglesia universal en la casa del Padre. 3. Vino, por tanto, el Hijo, enviado por el Padre, quien nos eligió en El antes de la creación del mundo y nos predestinó a ser hijos adoptivos, porque se complació en restaurar en El todas las cosas (cf. Ef 1,4-5 y 10). Así, pues, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención. La Iglesia o reino de Cristo, presente actualmente en misterio, por el poder de Dios crece visiblemente en el mundo. Este comienzo y crecimiento están simbolizados en la sangre y en el agua que manaron del costado abierto de Cristo crucificado (cf. Jn 19,34) y están profetizados en las palabras de Cristo acerca de su muerte en la cruz: «Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí» (Jn 12,32 gr.). La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual «Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado» (1 Co 5,7). Y, al mismo tiempo, la unidad de los fieles, que constituyen un solo cuerpo en Cristo, está representada y se realiza por el sacramento del pan eucarístico (cf. 1 Co 10,17). Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. 4. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra (cf. Jn 17,4), fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu (cf. Ef 2,18). El es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna (cf. Jn 4,14; 7,38-39), por quien el Padre vivifica a los hombres, muertos por el pecado, hasta que resucite sus cuerpos mortales en Cristo (cf. Rm 8,10-11). El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo (cf. 1 Co 3,16; 6,19), y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos (cf. Ga 4,6; Rm 8,15-16 y 26). Guía la Iglesia a toda la verdad (cf. Jn 16, 13), la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos (cf. Ef 4,11-12; 1 Co 12,4; Ga 5,22). Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su Esposo [3]. En efecto, el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: ¡Ven! (cf. Ap 22,17). Y así toda la Iglesia aparece como «un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» [4]. 5. El misterio de la santa Iglesia se manifiesta en su fundación. Pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura: «Porque el tiempo está cumplido, y se acercó el reino de Dios» (Mc 1,15; cf. Mt 4,17). Ahora bien, este reino brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo (cf. Mc 4,14): quienes la oyen con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo (cf. Lc 12,32), ésos recibieron el reino; la semilla va después germinando poco a poco y crece hasta el tiempo de la siega (cf. Mc 4,26-29). Los milagros de Jesús, a su vez, confirman que el reino ya llegó a la tierra: «Si expulso los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros» (Lc 11,20; cf. Mt 12,28). Pero, sobre todo, el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, quien vino «a servir y a dar su vida para la redención de muchos» (Mc 10,45). Mas como Jesús, después de haber padecido muerte de cruz por los hombres, resucitó, se presentó por ello constituido en Señor, Cristo y Sacerdote para siempre (cf. Hch 2,36; Hb 5,6; 7,17-21) y derramó sobre sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre (cf. Hch 2,33). Por esto la Iglesia, enriquecida con los dones de su Fundador y observando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Y, mientras ella paulatinamente va creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado y con todas sus fuerzas espera y ansia unirse con su Rey en la gloria. 6. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento la revelación del reino se propone frecuentemente en figuras, así ahora la naturaleza íntima de la Iglesia se nos manifiesta también mediante diversas imágenes tomadas de la vida pastoril, de la agricultura, de la edificación, como también de la familia y de los esponsales, las cuales están ya insinuadas en los libros de los profetas. Así la Iglesia es un redil, cuya única y obligada puerta es Cristo (cf. Jn 10,1-10). Es también una grey, de la que el mismo Dios se profetizó Pastor (cf. Is 40,11; Ez 34,11 ss), y cuyas ovejas, aunque conducidas ciertamente por pastores humanos, son, no obstante, guiadas y alimentadas continuamente por el mismo Cristo, buen Pastor y Príncipe de los pastores (cf. Jn 10,11; 1 P 5,4), que dio su vida por las ovejas (cf. Jn 10,11-15). La Iglesia es labranza, o arada de Dios (cf. 1 Co 3,9). En ese campo crece el vetusto olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el cual se realizó y concluirá la reconciliación de los judíos y gentiles (cf. Rm 11,13- 26). El celestial Agricultor la plantó como viña escogida (cf. Mt 21,33-34 par.; cf. Is 5,1 ss). La verdadera vid es Cristo, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos, que somos nosotros, que permanecemos en El por medio de la Iglesia, y sin El nada podemos hacer (cf. Jn 15,1-5). A veces también la Iglesia es designada como edificación de Dios (cf. 1 Co 3,9). El mismo Señor se comparó a la piedra que rechazaron los constructores, pero que fue puesta como piedra angular (cf. Mt 21,42 par.; Hch 4,11; 1 P 2,7; Sal 117,22). Sobre este fundamento los Apóstoles levantan la Iglesia (cf. 1 Co 3,11) y de él recibe esta firmeza y cohesión. Esta edificación recibe diversos nombres: casa de Dios (cf. 1 Tm 3,15), en que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu (cf. Ef 2,19-22), tienda de Dios entre los hombres (Ap 21,3) y sobre todo templo santo, que los Santos Padres celebran como representado en los templos de piedra, y la liturgia, no sin razón, la compara a la ciudad santa, la nueva Jerusalén [5]. Efectivamente, en este mundo servimos, cual piedras vivas, para edificarla (cf. 1 P 2,5). San Juan contempla esta ciudad santa y bajando, en la renovación del mundo, de junto a Dios, ataviada como esposa engalanada para su esposo (Ap 21,1 s). La Iglesia, llamada «Jerusalén de arriba» y «madre nuestra» (Ga 4,26; cf. Ap 12,17), es también descrita como esposa inmaculada del Cordero inmaculado (cf. Ap 19,7; 21,2 y 9; 22,17), a la que Cristo «amó y se entregó por ella para santificarla» (Ef 5,25-26), la unió consigo en pacto indisoluble e incesantemente la «alimenta y cuida» (Ef 5,29); a ella, libre de toda mancha, la quiso unida a sí y sumisa por el amor y la fidelidad (cf. Ef 5,24), y, en fin, la enriqueció perpetuamente con bienes celestiales, para que comprendiéramos la caridad de Dios y de Cristo hacia nosotros, que supera toda ciencia (cf. Ef 3,19). Sin embargo, mientras la Iglesia camina en esta tierra lejos del Señor (cf. 2 Co 5,6), se considera como en destierro, buscando y saboreando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, donde la vida de la Iglesia está escondida con Cristo en Dios hasta que aparezca con su Esposo en la gloria (cf. Col 3,1-4). 7. El Hijo de Dios, en la naturaleza humana unida a sí, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura (cf. Ga 6,15; 2 Co 5,17). Y a sus hermanos, congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su espíritu. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos, de un modo arcano, pero real [6]. Por el bautismo, en efecto, nos configuramos en Cristo: «porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu» (1 Co 12,13), ya que en este sagrado rito se representa y realiza el consorcio con la muerte y resurrección de Cristo: «Con El fuimos sepultados por el bautismo para participar de su muerte; mas, si hemos sido injertados en El por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección» (Rm 6,4-5). Participando realmente del Cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con El y entre nosotros. «Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan» (1 Co 10,17). Así todos nosotros nos convertimos en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Co 12,27) «y cada uno es miembro del otro» (Rm 12,5). Y del mismo modo que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, forman, no obstante, un solo cuerpo, así también los fieles en Cristo (cf. 1 Co 12, 12). También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y oficios. Uno solo es el Espíritu, que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia según su riqueza y la diversidad de ministerios (1 Co 12,1-11). Entre estos dones resalta la gracia de los Apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso los carismáticos (cf. 1 Co 14). El mismo produce y urge la caridad entre los fieles, unificando el cuerpo por sí y con su virtud y con la conexión interna de los miembros. Por consiguiente, si un miembro sufre en algo, con él sufren todos los demás; o si un miembro es honrado, gozan conjuntamente los demás miembros (cf.1 Co 12,26). La Cabeza de este cuerpo es Cristo. El es la imagen de Dios invisible, y en El fueron creadas todas las cosas. El es antes que todos, y todo subsiste en El. El es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. El es el principio, el primogénito de los muertos, de modo que tiene la primacía en todas las cosas (cf. Col 1,15-18). Con la grandeza de su poder domina los cielos y la tierra y con su eminente perfección y acción llena con las riquezas de su gloria todo el cuerpo (cf. Ef 1,18-23) [7]. Es necesario que todos los miembros se hagan conformes a El hasta el extremo de que Cristo quede formado en ellos (cf. Ga 4,19). Por eso somos incorporados a los misterios de su vida, configurados con El, muertos y resucitados con El, hasta que con El reinemos (cf. Flp 3,21; 2 Tm 2,11; Ef 2,6; Col 2,12, etc.). Peregrinando todavía sobre la tierra, siguiendo de cerca sus pasos en la tribulación y en la persecución, nos asociamos a sus dolores como el cuerpo a la cabeza, padeciendo con El a fin de ser glorificados con El (cf. Rm 8,17). Por El «todo el cuerpo, alimentado y trabado por las coyunturas: y ligamentos, crece en aumento divino» (Col 2, 19). El mismo conforta constantemente su cuerpo, que es la Iglesia, con los dones de los ministerios, por los cuales, con la virtud derivada de El, nos prestamos mutuamente los servicios para la salvación, de modo que, viviendo la verdad en caridad, crezcamos por todos los medios en El, que es nuestra Cabeza (cf. Ef 4,11-16 gr.). Y para que nos renováramos incesantemente en El (cf. Ef 4,23), nos concedió participar de su Espíritu, quien, siendo uno solo en la Cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo ser comparado por los Santos Padres con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo humano [8]. Cristo, en verdad, ama a la Iglesia como a su esposa, convirtiéndose en ejemplo del marido, que ama a su esposa como a su propio cuerpo (cf. Ef 5,25-28). A su vez, la Iglesia le está sometida como a su Cabeza (ib. 23-24). «Porque en El habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad» (Col 2,9), colma de bienes divinos a la Iglesia, que es su cuerpo y su plenitud (cf. Ef 1, 22-23), para que tienda y consiga toda la plenitud de Dios (cf. Ef 3,19). 8. Cristo, el único Mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible [9], comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Mas la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el Cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino [10]. Por eso se la compara, por una notable analogía, al misterio del Verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente a El, de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, que la vivifica, para el acrecentamiento de su cuerpo (cf. Ef 4,16) [11]. Esta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica [12], y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara (cf. Jn 21,17), confiándole a él y a los demás Apóstoles su difusión y gobierno (cf. Mt 28,18 ss), y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad (cf.1 Tm 3,15). Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él [13] si bien fuera de su estructura se encuentren muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. Cristo Jesús, «existiendo en la forma de Dios..., se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo» (Flp 2,6-7), y por nosotros «se hizo pobre, siendo rico» (2 Co 8,9); así también la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación, también con su propio ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a «evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos» (Lc 4,18), «para buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,10); así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Pues mientras Cristo, «santo, inocente, inmaculado» (Hb 7,26), no conoció el pecado (cf. 2 Co 5,21), sino que vino únicamente a expiar los pecados del pueblo (cf. Hb 2,17), la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. La Iglesia «va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios» [14] anunciando la cruz del Señor hasta que venga (cf. 1 Co 11,26). Está fortalecida, con la virtud del Señor resucitado, para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor al final de los tiempos.

EL PUEBLO DE DIOS 9. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia (cf. Hch 10,35). Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a Sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo, y santificándolo para Sí. Pero todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne. «He aquí que llegará el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá... Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo... Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, dice el Señor» (Jr 31,31-34). Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testamento en su sangre (cf. 1 Co 11,25), lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles, que se unificara no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera el nuevo Pueblo de Dios. Pues quienes creen en Cristo, renacidos no de un germen corruptible, sino de uno incorruptible, mediante la palabra de Dios vivo (cf. 1 P 1,23), no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo (cf. Jn 3,5-6), pasan, finalmente, a constituir «un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo de adquisición..., que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios» (1 P 2, 9-10). Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, «que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación» (Rm 4,25), y teniendo ahora un nombre que está sobre todo nombre, reina gloriosamente en los cielos. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por ley el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros (cf. Jn 13,34). Y tiene en último lugar, como fin, el dilatar más y más el reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que al final de los tiempos El mismo también lo consume, cuando se manifieste Cristo, vida nuestra (cf. Col 3,4), y «la misma criatura sea libertada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). Este pueblo mesiánico, por consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres actualmente y con frecuencia parezca una grey pequeña, es, sin embargo, para todo el género humano, un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. Cristo, que lo instituyó para ser comunión de vida, de caridad y de verdad, se sirve también de él como de instrumento de la redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra (cf. Mt 5,13-16). Así como al pueblo de Israel, según la carne, peregrinando por el desierto, se le designa ya como Iglesia (cf. 2 Esd 13,1; Nm 20,4; Dt 23,1 ss), así el nuevo Israel, que caminando en el tiempo presente busca la ciudad futura y perenne (cf. Hb 13,14), también es designado como Iglesia de Cristo (cf. Mt 16,18), porque fue El quien la adquirió con su sangre (cf. Hch 20,28), la llenó de su Espíritu y la dotó de los medios apropiados de unión visible y social. Dios formó una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús al autor de la salvación y el principio de la unidad y de la paz, y la constituyó Iglesia a fin de que fuera para todos y cada uno el sacramento visible de esta unidad salutífera [15]. Debiendo difundirse en todo el mundo, entra, por consiguiente, en la historia de la humanidad, si bien trasciende los tiempos y las fronteras de los pueblos. Caminando, pues, la Iglesia en medio de tentaciones y tribulaciones, se ve confortada con el poder de la gracia de Dios, que le ha sido prometida para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad de la carne, antes, al contrario, persevere como esposa digna de su Señor y, bajo la acción del Espíritu Santo, no cese de renovarse hasta que por la cruz llegue a aquella luz que no conoce ocaso. 10. Cristo Señor, Pontífice tomado de entre los hombres (cf. Hb 5,1-5), de su nuevo pueblo «hizo... un reino y sacerdotes para Dios, su Padre» (Ap 1,6; cf. 5,9-10). Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de Aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz (cf. 1 P 2,4-10). Por ello todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios (cf. Hch 2,42-47), ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios (cf. Rm 12,1) y den testimonio por doquiera de Cristo, y a quienes lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos (cf. 1 P 3,15). El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no sólo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo [16]. El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo a Dios. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía [17] y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y caridad operante. 11. El carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, y, regenerados como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia [18]. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo, y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe, como verdaderos testigos de Cristo, por la palabra juntamente con las obras[19]. Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella [20]. Y así, sea por la oblación o sea por la sagrada comunión, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto. Más aún, confortados con el cuerpo de Cristo en la sagrada liturgia eucarística, muestran de un modo concreto la unidad del Pueblo de Dios, significada con propiedad y maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a El y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando, y que colabora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones. Con la unción de los enfermos y la oración de los presbíteros, toda la Iglesia encomienda los enfermos al Señor paciente y glorificado, para que los alivie y los salve (cf. St 5,14-16), e incluso les exhorta a que, asociándose voluntariamente a la pasión y muerte de Cristo (cf. Rm 8,17; Col 1,24; 2 Tm 2,11-12; 1 P 4,13), contribuyan así al bien del Pueblo de Dios. A su vez, aquellos de entre los fieles que están sellados con el orden sagrado son destinados a apacentar la Iglesia por la palabra y gracia de Dios, en nombre de Cristo. Finalmente, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5,32), se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole, y por eso poseen su propio don, dentro del Pueblo de Dios, en su estado y forma de vida [21]. De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes, por la gracia del Espíritu Santo, quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el Pueblo de Dios. En esta especie de Iglesia doméstica los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación propia de cada uno, pero con un cuidado especial la vocación sagrada Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. 12. El Pueblo santo de Dios participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza, que es fruto de los labios que confiesan su nombre (cf. Hb 13.15). La totalidad de los fieles, que tienen la unción del Santo (cf. 1 Jn 2,20 y 27), no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando «desde los Obispos hasta los últimos fieles laicos» [22] presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Con este sentido de la fe, que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el Pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente «a la fe confiada de una vez para siempre a los santos» (Judas 3), penetra más profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la vida, guiado en todo por el sagrado Magisterio, sometiéndose al cual no acepta ya una palabra de hombres, sino la verdadera palabra de Dios (cf. 1 Ts 2,13). Además, el mismo Espíritu Santo no sólo santifica y dirige el Pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere (1 Co 12,11) sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia, según aquellas palabras: «A cada uno... se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad» (1 Co 12,7). Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos del trabajo apostólico. Y, además, el juicio de su autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la autoridad en la Iglesia, a los cuales compete ante todo no sofocar el Espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno (cf. 1 Ts 5,12 y 19-21). 13. Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios. Por lo cual, este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana, y a sus hijos, que estaban dispersos, determinó luego congregarlos (cf. Jn 11,52). Para esto envió Dios a su Hijo, a quien constituyó en heredero de todo (cf. Hb 1,2), para que sea Maestro, Rey y Sacerdote de todos, Cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Para esto, finalmente, envió Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y Vivificador, quien es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes el principio de asociación y unidad en la doctrina de los Apóstoles, en la mutua unión, en la fracción del pan y en las oraciones (cf. Hch 2,42 gr.). Así, pues, el único Pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra, pues de todas ellas reúne sus ciudadanos, y éstos lo son de un reino no terrestre, sino celestial. Todos los fieles dispersos por el orbe comunican con los demás en el Espíritu Santo, y así, «quien habita en Roma sabe que los de la India son miembros suyos» [23]. Y como el reino de Cristo no es de este mundo (cf. Jn 18,36), la Iglesia o el Pueblo de Dios, introduciendo este reino, no disminuye el bien temporal de ningún pueblo; antes, al contrario, fomenta y asume, y al asumirlas, las purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y costumbres de los pueblos en lo que tienen de bueno. Pues es muy consciente de que ella debe congregar en unión de aquel Rey a quien han sido dadas en herencia todas las naciones (cf. Sal 2,8) y a cuya ciudad ellas traen sus dones y tributos (cf. Sal 71 [72], 10; Is 60,4-7; Ap 21,24). Este carácter de universalidad que distingue al Pueblo de Dios es un don del mismo Señor con el que la Iglesia católica tiende, eficaz y perpetuamente, a recapitular toda la humanidad, con todos sus bienes, bajo Cristo Cabeza, en la unidad de su Espíritu [24]. En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. De donde resulta que el Pueblo de Dios no sólo reúne a personas de pueblos diversos, sino que en sí mismo está integrado por diversos órdenes. Hay, en efecto, entre sus miembros una diversidad, sea en cuanto a los oficios, pues algunos desempeñan el ministerio sagrado en bien de sus hermanos, sea en razón de la condición y estado de vida, pues muchos en el estado religioso estimulan con su ejemplo a los hermanos al tender a la santidad por un camino más estrecho. Además, dentro de la comunión eclesiástica, existen legítimamente Iglesias particulares, que gozan de tradiciones propias, permaneciendo inmutable el primado de la cátedra de Pedro, que preside la asamblea universal de la caridad [25], protege las diferencias legítimas y simultáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla. De aquí se derivan finalmente, entre las diversas partes de la Iglesia, unos vínculos de íntima comunión en lo que respecta a riquezas espirituales, obreros apostólicos y ayudas temporales. Los miembros del Pueblo de Dios son llamados a una comunicación de bienes, y las siguientes palabras del apóstol pueden aplicarse a cada una de las Iglesias: «El don que cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios» (1 P 4,10). Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del Pueblo de Dios, que simboliza y promueve paz universal, y a ella pertenecen o se ordenan de diversos modos, sea los fieles católicos, sea los demás creyentes en Cristo, sea también todos los hombres en general, por la gracia de Dios llamados a la salvación. 14. El sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos. Y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la Tradición, que esta Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único Mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su Cuerpo, que es la Iglesia. El mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo (cf. Mc 16,16; Jn 3,5), confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. Por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. A esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el Sumo Pontífice y los Obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y comunión eclesiástica. No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien, no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la Iglesia «en cuerpo», mas no «en corazón» [26]. Pero no olviden todos los hijos de la Iglesia que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios, sino a una gracia singular de Cristo, a la que, si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad [27]. Los catecúmenos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan con voluntad expresa ser incorporados a la Iglesia, por este mismo deseo ya están vinculados a ella, y la madre Iglesia los abraza en amor y solicitud como suyos. 15. La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro [28]. Pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y vida, muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre todopoderoso y en Cristo, Hijo de Dios Salvador [29]; están sellados con el bautismo, por el que se unen a Cristo, y además aceptan y reciben otros sacramentos en sus propias Iglesias o comunidades eclesiásticas. Muchos de entre ellos poseen el episcopado, celebran la sagrada Eucaristía y fomentan la piedad hacia la Virgen, Madre de Dios [30]. Añádase a esto la comunión de oraciones y otros beneficios espirituales, e incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo, ya que El ejerce en ellos su virtud santificadora con los dones y gracias y a algunos de entre ellos los fortaleció hasta la efusión de la sangre. De esta forma, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos, del modo determinado por Cristo, en una grey y bujo un único Pastor [31]. Para conseguir esto, la Iglesia madre no cesa de orar, esperar y trabajar, y exhorta a sus hijos a la purificación y renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia. 16. Por último, quienes todavía no recibieron el Evangelio, se ordenan al Pueblo de Dios de diversas maneras [32]. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo nació según la carne (cf. Rm 9,4-5). Por causa de los padres es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación (cf. Rm 11, 28-29). Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de El la vida, la inspiración y todas las cosas (cf. Hch 17,25-28), y el Salvador quiere que todos los hombres se salven (cf. 1 Tm 2,4). Pues quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna [33]. Y la divina Providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio [34] y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Pero con mucha frecuencia los hombres, engañados por el Maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que al Creador (cf. Rm 1,21 y 25), o, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, se exponen a la desesperación extrema. Por lo cual la Iglesia, acordándose del mandato del Señor, que dijo: «Predicad el Evangelio a toda criatura» (Mc 16,15), procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos éstos. 17. Como el Hijo fue enviado por el Padre, así también El envió a los Apóstoles (cf. Jn 20,21) diciendo: «Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo» (Mt 28,19- 20). Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia lo recibió de los Apóstoles con orden de realizarlo hasta los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). Por eso hace suyas las palabras del Apóstol: «¡Ay de mí si no evangelizare!» (1 Co 9,16), y sigue incesantemente enviando evangelizadores, mientras no estén plenamente establecidas las Iglesias recién fundadas y ellas, a su vez, continúen la obra evangelizadora. El Espíritu Santo la impulsa a cooperar para que se cumpla el designio de Dios, quien constituyó a Cristo principio de salvación para todo el mundo. Predicando el Evangelio, la Iglesia atrae a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los prepara al bautismo, los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que por la caridad crezcan en El hasta la plenitud. Con su trabajo consigue que todo lo bueno que se encuentra sembrado en el corazón y en la mente de los hombres y en los ritos y culturas de estos pueblos, no sólo no desaparezca, sino que se purifique, se eleve y perfeccione para la gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. La responsabilidad de diseminar la fe incumbe a todo discípulo de Cristo en su parte [35]. Pero, aunque cualquiera puede bautizar a los creyentes, es, sin embargo, propio del sacerdote el llevar a su complemento la edificación del Cuerpo mediante el sacrificio eucarístico, cumpliendo las palabras de Dios dichas por el profeta: «Desde el orto del sol hasta el ocaso es grande mi nombre entre las gentes y en todo lugar se ofrece a mi nombre una oblación pura» (Ml ,1, 11) [36]. Así, pues, la Iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el Pueblo de Dios, Cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, y en Cristo, Cabeza de todos, se rinda al Creador universal y Padre todo honor y gloria.

CONSTITUCIÓN JERÁRQUICA DE LA IGLESIA,

18. Para apacentar el Pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su Iglesia diversos ministerios, ordenados al bien de todo el Cuerpo. Pues los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos pertenecen al Pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación. Este santo Sínodo, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano I, enseña y declara con él que Jesucristo, Pastor eterno, edificó la santa Iglesia enviando a sus Apóstoles lo mismo que El fue enviado por el Padre (cf. Jn 20,21), y quiso que los sucesores de aquéllos, los Obispos, fuesen los pastores en su Iglesia hasta la consumación de los siglos. Pero para que el mismo Episcopado fuese uno solo e indiviso, puso al frente de los demás Apóstoles al bienaventurado Pedro e instituyó en la persona del mismo el principio y fundamento, perpetuo y visible, de la unidad de fe y de comunión [37]. Esta doctrina sobre la institución, perpetuidad, poder y razón de ser del sacro primado del Romano Pontífice y de su magisterio infalible, el santo Concilio la propone nuevamente como objeto de fe inconmovible a todos los fieles, y, prosiguiendo dentro de la misma línea, se propone, ante la faz de todos, profesar y declarar la doctrina acerca de los Obispos, sucesores de los Apóstoles, los cuales, junto con el sucesor de Pedro, Vicario de Cristo [38] y Cabeza visible de toda la Iglesia, rigen la casa del Dios vivo. 19. El Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamando a sí a los que El quiso, eligió a doce para que viviesen con El y para enviarlos a predicar el reino de Dios (cf. Mc 3,13-19; Mt 10,1-42); a estos Apóstoles (cf. Lc 6,13) los instituyó a modo de colegio, es decir, de grupo estable, al frente del cual puso a Pedro, elegido de entre ellos mismos (cf. Jn 21,15-17). Los envió primeramente a los hijos de Israel, y después a todas las gentes (cf. Rm 1,16), para que, participando de su potestad, hiciesen discípulos de El a todos los pueblos y los santificasen y gobernasen (cf. Mt 28,16-20; Mc 16, 15; Le 24,45-48; Jn 20,21-23), y así propagasen la Iglesia y la apacentasen, sirviéndola, bajo la dirección del Señor, todos los días hasta la consumación de los siglos (Mt 28,20). En esta misión fueron confirmados plenamente el día de Pentecostés (cf. Hch 2,1-36), según la promesa del Señor: «Recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos así en Jerusalén como en toda la Judea y Samaría y hasta el último confín de la tierra» (Hch 1,8). Los Apóstoles, pues, predicando en todas partes el Evangelio (cf. Mc 16,20), recibido por los oyentes bajo la acción del Espíritu Santo, congregan la Iglesia universal que el Señor fundó en los Apóstoles y edificó sobre el bienaventurado Pedro, su cabeza, siendo el propio Cristo Jesús la piedra angular (cf. Ap 21, 14; Mt 16, 18; Ef 2, 20) [39]. 20. Esta divina misión confiada por Cristo a los Apóstoles ha de durar hasta él fin del mundo (cf. Mt 28,20), puesto que el Evangelio que ellos deben propagar es en todo tiempo el principio de toda la vida para la Iglesia. Por esto los Apóstoles cuidaron de establecer sucesores en esta sociedad jerárquicamente organizada. En efecto, no sólo tuvieron diversos colaboradores en el ministerio[40], sino que, a fin de que la misión a ellos confiada se continuase después de su muerte, dejaron a modo de testamento a sus colaboradores inmediatos el encargo de acabar y consolidar la obra comenzada por ellos [41], encomendándoles que atendieran a toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo los había puesto para apacentar la Iglesia de Dios (cf. Hch 20,28). Y así establecieron tales colaboradores y les dieron además la orden de que, al morir ellos, otros varones probados se hicieran cargo de su ministerio [42]. Entre los varios ministerios que desde los primeros tiempos se vienen ejerciendo en la Iglesia, según el testimonio de la Tradición, ocupa el primer lugar el oficio de aquellos que, ordenados Obispos por una sucesión que se remonta a los mismos orígenes [43], conservan la semilla apostólica [44]. Así, como atestigua San Ireneo, por medio de aquellos que fueron instituidos por los Apóstoles Obispos y sucesores suyos hasta nosotros, se manifiesta [45] y se conserva la tradición apostólica en todo el mundo [46]. Los Obispos, pues, recibieron el ministerio de la comunidad con sus colaboradores, los presbíteros y diáconos [47], presidiendo en nombre de Dios la grey [48], de la que son pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno [49]. Y así como permanece el oficio que Dios concedió personalmente a Pedro; príncipe de los Apóstoles, para que fuera transmitido a sus sucesores, así también perdura el oficio de los Apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ejercer de forma permanente el orden sagrado de los Obispos [50]. Por ello, este sagrado Sínodo enseña que los Obispos han sucedido [51], por institución divina, a los Apóstoles como pastores de la Iglesia, de modo que quien los escucha, escucha a Cristo, y quien los desprecia, desprecia a Cristo y a quien le envió (cf. Lc 10,16) [52]. 21. En la persona, pues, de los Obispos, a quienes asisten los presbíteros, el Señor Jesucristo, Pontífice supremo, está presente en medio de los fieles. Porque, sentado a la diestra del Padre, no está ausente la congregación de sus pontífices [53], sino que, principalmente a través de su servicio eximio, predica la palabra de Dios a todas las gentes y administra continuamente los sacramentos de la fe a los creyentes, y por medio de su oficio paternal (cf.1 Co 4,15) va congregando nuevos miembros a su Cuerpo con regeneración sobrenatural; finalmente, por medio de su sabiduría y prudencia dirige y ordena al Pueblo del Nuevo Testamento en su peregrinar hacia la eterna felicidad. Estos pastores, elegidos para apacentar la grey del Señor, son los ministros de Cristo y los dispensadores de los misterios de Dios (cf. 1 Co 4,1), a quienes está encomendado el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios (cf. Rm 15,16; Hch 20,24) y la gloriosa administración del Espíritu y de la justicia (cf. 2 Co 3,8-9). Para realizar estos oficios tan excelsos, los Apóstoles fueron enriquecidos por Cristo con una efusión especial del Espíritu Santo, que descendió sobre ellos (cf. Hch 1,8; 2,4; Jn 20,22-23), y ellos, a su vez, por la imposición de las manos, transmitieron a sus colaboradores este don espiritual (cf. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6-7), que ha llegado hasta nosotros en la consagración episcopal [54]. Enseña, pues, este santo Sínodo que en la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden, llamada, en la práctica litúrgica de la Iglesia y en la enseñanza de los Santos Padres, sumo sacerdocio, cumbre del ministerio sagrado [55]. La consagración episcopal, junto con el oficio de santificar, confiere también los oficios de enseñar y de regir, los cuales, sin embargo, por su misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con la Cabeza y los miembros del Colegio. Pues según la Tradición, que se manifiesta especialmente en los ritos litúrgicos y en el uso de la Iglesia tanto de Oriente como de Occidente, es cosa clara que por la imposición de las manos y las palabras de la consagración se confiere [56] la gracia del Espíritu Santo y se imprime el sagrado carácter [57], de tal manera que los Obispos, de modo visible y eminente, hacen las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Pontífice, y actúan en lugar suyo [58]. Pertenece a los Obispos incorporar, por medio del sacramento del orden, nuevos elegidos al Cuerpo episcopal. 22. Así como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás Apóstoles forman un solo Colegio apostólico, de igual manera se unen entre sí el Romano Pontífice, sucesor de Pedro, y los Obispos, sucesores de los Apóstoles. Ya la más antigua disciplina, según la cual los Obispos esparcidos por todo el orbe comunicaban entre sí y con el Obispo de Roma en el vínculo de la unidad, de la caridad y de la paz [59], y también los concilios convocados [60] para decidir en común las cosas más importantes [61], sometiendo la resolución al parecer de muchos [62], manifiestan la naturaleza y la forma colegial del orden episcopal, confirmada manifiestamente por los concilios ecuménicos celebrados a lo largo de los siglos. Esto mismo está indicado por la costumbre, introducida de antiguo, de llamar a varios Obispos para tomar parte en la elevación del nuevo elegido al ministerio del sumo sacerdocio. Uno es constituido miembro del Cuerpo episcopal en virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica con la Cabeza y con los miembros del Colegio. El Colegio o Cuerpo de los Obispos, por su parte, no tiene autoridad, a no ser que se considere en comunión con el Romano Pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo, quedando totalmente a salvo el poder primacial de éste sobre todos, tanto pastores como fieles. Porque el Romano Pontífice tiene sobre la Iglesia, en virtud de su cargo, es decir, como Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, plena, suprema y universal potestad, que puede siempre ejercer libremente. En cambio, el Cuerpo episcopal, que sucede al Colegio de los Apóstoles en el magisterio y en el régimen pastoral, más aún, en el que perdura continuamente el Cuerpo apostólico, junto con su Cabeza, el Romano Pontífice, y nunca sin esta Cabeza, es también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la Iglesia universal [63], si bien no puede ejercer dicha potestad sin el consentimiento del Romano Pontífice. El Señor estableció solamente a Simón como roca y portador de las llaves de la Iglesia (Mt 16,18-19) y le constituyó Pastor de toda su grey (cf. Jn 21, 15 ss); pero el oficio de atar y desatar dado e Pedro (cf. Mt 16,19) consta que fue dado también al Colegio de los Apóstoles unido a su Cabeza (cf. Mt 18, 18; 28,16-20) [64]. Este Colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la variedad y universalidad del Pueblo de Dios; y en cuanto agrupado bajo una sola Cabeza, la unidad de la grey de Cristo. Dentro de este Colegio los Obispos, respetando fielmente el primado y preeminencia de su Cabeza, gozan de potestad propia para bien de sus propios fieles, incluso para bien de toda la Iglesia porque el Espíritu Santo consolida sin cesar su estructura orgánica y su concordia. La potestad suprema sobre la Iglesia universal que posee este Colegio se ejercita de modo solemne en el concilio ecuménico. No hay concilio ecuménico si no es aprobado o, al menos, aceptado como tal por el sucesor de Pedro. Y es prerrogativa del Romano Pontífice convocar estos concilios ecuménicos, presidirlos y confirmarlos [65]. Esta misma potestad colegial puede ser ejercida por los Obispos dispersos por el mundo a una con el Papa, con tal que la Cabeza del Colegio los llame a una acción colegial o, por lo menos, apruebe la acción unida de éstos o la acepte libremente, para que sea un verdadero acto colegial. 23. La unión colegial se manifiesta también en las mutuas relaciones de cada Obispo con las Iglesias particulares y con la Iglesia universal. El Romano Pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad así de los Obispos como de la multitud de los fieles [66]. Por su parte, los Obispos son, individualmente, el principio y fundamento visible de unidad en sus Iglesias particulares [67], formadas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a base de las cuales se constituye la Iglesia católica, una y única [68]. Por eso, cada Obispo representa a su Iglesia, y todos juntos con el Papa representan a toda la Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad. Cada uno de los Obispos que es puesto al frente de una Iglesia particular, ejerce su poder pastoral sobre la porción del Pueblo de Dios a él encomendada, no sobre las otras Iglesias ni sobre la Iglesia universal. Pero en cuanto miembros del Colegio episcopal y como legítimos sucesores de los Apóstoles, todos y cada uno, en virtud de la institución y precepto de Cristo [69], están obligados a tener por la Iglesia universal aquella solicitud que, aunque no se ejerza por acto de jurisdicción, contribuye, sin embargo, en gran manera al desarrollo de la Iglesia universal. Deben, pues, todos los Obispos promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común de toda la Iglesia, instruir a los fieles en el amor de todo el Cuerpo místico de Cristo, especialmente de los miembros pobres, de los que sufren y de los que son perseguidos por la justicia (cf. Mt 5,10); promover, en fin, toda actividad que sea común a toda la Iglesia, particularmente en orden a la dilatación de la fe y a la difusión de la luz de la verdad plena entre todos los hombres. Por lo demás, es cierto que, rigiendo bien la propia Iglesia como porción de la Iglesia universal, contribuyen eficazmente al bien de todo el Cuerpo místico, que es también el cuerpo de las Iglesias [70]. El cuidado de anunciar el Evangelio en todo el mundo pertenece al Cuerpo de los Pastores, ya que a todos ellos, en común, dio Cristo el mandato, imponiéndoles un oficio común, según explicó ya el papa Celestino a los Padres del Concilio de Efeso [71]. Por tanto, todos los Obispos, en cuanto se lo permite el desempeño de su propio oficio, están obligados a colaborar entre sí y con el sucesor de Pedro, a quien particularmente le ha sido confiado el oficio excelso de propagar el nombre cristiano [72]. Por lo cual deben socorrer con todas sus fuerzas a las misiones, ya sea con operarios para la mies, ya con ayudas espirituales y materiales; bien directamente por sí mismos, bien estimulando la ardiente cooperación de los fieles. Procuren, pues, finalmente, los Obispos, según el venerable ejemplo de la antigüedad, prestar con agrado una fraterna ayuda a las otras Iglesias, especialmente a las más vecinas y a las más pobres, dentro de esta universal sociedad de la caridad. La divina Providencia ha hecho que varias Iglesias fundadas en diversas regiones por los Apóstoles y sus sucesores, al correr de los tiempos, se hayan reunido en numerosos grupos estables, orgánicamente unidos, los cuales, quedando a salvo la unidad de la fe y la única constitución divina de la Iglesia universal, tienen una disciplina propia, unos ritos litúrgicos y un patrimonio teológico y espiritual propios. Entre las cuales, algunas, concretamente las antiguas Iglesias patriarcales, como madres en la fe, engendraron a otras como hijas y han quedado unidas con ellas hasta nuestros días con vínculos más estrechos de caridad en la vida sacramental y en la mutua observancia de derechos y deberes [73]. Esta variedad de las Iglesias locales, tendente a la unidad, manifiesta con mayor evidencia la catolicidad de la Iglesia indivisa. De modo análogo, las Conferencias episcopales hoy en día pueden desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta. 24. Los Obispos, en cuanto sucesores de los Apóstoles, reciben del Señor, a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, la misión de enseñar a todas las gentes y de predicar el Evangelio a toda creatura, a fin de que todos los hombres consigan la salvación por medio de la fe, del bautismo y del cumplimiento de los mandamientos (cf. Mt 28,18-20; Mc 16,15-16; Hch 26, 17 s). Para el desempeño de esta misión, Cristo Señor prometió a los Apóstoles el Espíritu Santo, y lo envió desde el cielo el día de Pentecostés, para que, confortados con su virtud, fuesen sus testigos hasta los confines de la tierra ante las gentes, los pueblos y los reyes (cf. Hch 1,8; 2, 1 ss; 9,15). Este encargo que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio, que en la Sagrada Escritura se llama con toda propiedad diaconía, o sea ministerio (cf. Hch 1,17 y 25; 21,19; Rm 11,13; 1Tm 1,12). La misión canónica de los Obispos puede hacerse por las legítimas costumbres que no hayan sido revocadas por la potestad suprema y universal de la Iglesia, o por leyes dictadas o reconocidas por la misma autoridad, o directamente por el mismo sucesor de Pedro; y ningún Obispo puede ser elevado a tal oficio contra la voluntad de éste, o sea cuando él niega la comunión apostólica [74]. 25. Entre los principales oficios de los Obispos se destaca la predicación del Evangelio [75]. Porque los Obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, o sea los que están dotados de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de ser creída y ha de ser aplicada a la vida, y la ilustran bajo la luz del Espíritu Santo, extrayendo del tesoro de la Revelación cosas nuevas y viejas (cf. Mt 13, 52), la hacen fructificar y con vigilancia apartan de su grey los errores que la amenazan (cf. 2 Tm 4,1-4). Los Obispos, cuando enseñan en comunión con el Romano Pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica; los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su Obispo, dado en nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respeto. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular ha de ser prestado al magisterio auténtico del Romano Pontífice aun cuando no hable ex cathedra; de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, según su manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. Aunque cada uno de los Prelados no goce por si de la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, cuando, aun estando dispersos por el orbe, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, enseñando auténticamente en materia de fe y costumbres, convienen en que una doctrina ha de ser tenida como definitiva, en ese caso proponen infaliblemente la doctrina de Cristo [76]. Pero todo esto se realiza con mayor claridad cuando, reunidos en concilio ecuménico, son para la Iglesia universal los maestros y jueces de la fe y costumbres, a cuyas definiciones hay que adherirse con la sumisión de la fe [77]. Esta infalibilidad que el divino Redentor quiso que tuviese su Iglesia cuando define la doctrina de fe y costumbres, se extiende tanto cuanto abarca el depósito de la Revelación, que debe ser custodiado santamente y expresado con fidelidad. El Romano Pontífice, Cabeza del Colegio episcopal, goza de esta misma infalibilidad en razón de su oficio cuando, como supremo pastor y doctor de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos (cf. Lc 22,32), proclama de una forma definitiva la doctrina de fe y costumbres [78]. Por esto se afirma, con razón, que sus definiciones son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia, por haber sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo, prometida a él en la persona de San Pedro, y no necesitar de ninguna aprobación de otros ni admitir tampoco apelación a otro tribunal. Porque en esos casos, el Romano Pontífice no da una sentencia como persona privada, sino que, en calidad de maestro supremo de la Iglesia universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, expone o defiende la doctrina de la fe católica [79]. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el Cuerpo de los Obispos cuando ejerce el supremo magisterio en unión con el sucesor de Pedro. A estas definiciones nunca puede faltar el asenso de la Iglesia por la acción del mismo Espíritu Santo, en virtud de la cual la grey toda de Cristo se mantiene y progresa en la unidad de la fe [80]. Mas cuando el Romano Pontífice o el Cuerpo de los Obispos juntamente con él definen una doctrina, lo hacen siempre de acuerdo con la misma Revelación, a la cual deben atenerse y conformarse todos, y la cual es íntegramente transmitida por escrito o por tradición a través de la sucesión legítima de los Obispos, y especialmente por cuidado del mismo Romano Pontífice, y, bajo la luz del Espíritu de verdad, es santamente conservada y fielmente expuesta en la Iglesia [81]. El Romano Pontífice y los Obispos, por razón de su oficio y la importancia del asunto, trabajan celosamente con los medios oportunos [82] para investigar adecuadamente y para proponer de una manera apta esta Revelación; y no aceptan ninguna nueva revelación pública como perteneciente al divino depósito de la fe [83]. 26. El Obispo, por estar revestido de la plenitud del sacramento del orden, es «el administrador de la gracia del supremo sacerdocio» [84], sobre todo en la Eucaristía, que él mismo celebra o procura que sea celebrada [85], y mediante la cual la Iglesia vive y crece continuamente. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles, que, unidas a sus pastores, reciben también en el Nuevo Testamento el nombre de iglesias [86]. Ellas son, en su lugar, el Pueblo nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo y en gran plenitud (cf. 1 Ts 1,5). En ellas se congregan los fieles por la predicación del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor «para que por medio del cuerpo y de la sangre del Señor quede unida toda la fraternidad» [87]. En toda comunidad de altar, bajo el sagrado ministerio del Obispo [88], se manifiesta el símbolo de aquella caridad y «unidad del Cuerpo místico, sin la cual no puede haber salvación» [89]. En estas comunidades, aunque sean frecuentemente pequeñas y pobres o vivan en la dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se congrega la Iglesia una, santa, católica y apostólica [90]. Pues «la participación del cuerpo y sangre de Cristo hace que pasemos a ser aquello que recibimos» [91]. Ahora bien, toda legítima celebración de la Eucaristía es dirigida por el Obispo, a quien ha sido confiado el oficio de ofrecer a la Divina Majestad el culto de la religión cristiana y de reglamentarlo en conformidad con los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia, precisadas más concretamente para su diócesis según su criterio. Así, los Obispos, orando y trabajando por el pueblo, difunden de muchas maneras y con abundancia la plenitud de la santidad de Cristo. Por medio del ministerio de la palabra comunican la virtud de Dios a los creyentes para la salvación (cf. Rm 1,16), y por medio de los sacramentos, cuya administración legítima y fructuosa regulan ellos con su autoridad [92], santifican a los fieles. Ellos disponen la administración del bautismo, por medio del cual se concede la participación en el sacerdocio regio de Cristo. Ellos son los ministros originarios de la confirmación, los dispensadores de las sagradas órdenes y los moderadores de la disciplina penitencial; y ellos solícitamente exhortan e instruyen a sus pueblos para que participen con fe y reverencia en la liturgia y, sobre todo, en el santo sacrificio de la Misa. Ellos, finalmente, deben edificar a sus súbditos con el ejemplo de su vida, guardando su conducta de todo mal y, en la medida que puedan y con la ayuda de Dios transformándola en bien, para llegar, juntamente con la grey que les ha sido confiada, a la vida eterna [93]. 27. Los Obispos rigen, como vicarios y legados de Cristo, las Iglesias particulares que les han sido encomendadas [94], con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y sacra potestad, de la que usan únicamente para edificar a su grey en la verdad y en la santidad, teniendo en cuenta que el que es mayor ha de hacerse como el menor, y el que ocupa el primer puesto, como el servidor (cf. Lc 22, 26-27). Esta potestad que personalmente ejercen en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata, aunque su ejercicio esté regulado en definitiva por la suprema autoridad de la Iglesia y pueda ser circunscrita dentro de ciertos límites con miras a la utilidad de la Iglesia o de los fieles. En virtud de esta potestad, los Obispos tienen el sagrado derecho, y ante Dios el deber, de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece a la organización del culto y del apostolado. A ellos se les confía plenamente el oficio pastoral, o sea el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, y no deben considerarse como vicarios de los Romanos Pontífices, ya que ejercen potestad propia y son, en verdad, los jefes de los pueblos que gobiernan [95] Así, pues, su potestad no es anulada por la potestad suprema y universal, sino que, por el contrario, es afirmada, robustecida y defendida [96], puesto que el Espíritu Santo mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo Señor estableció en su Iglesia. El Obispo, enviado por el Padre de familias a gobernar su familia, tenga siempre ante los ojos el ejemplo del Buen Pastor, que vino no a ser servido, sino a servir (cf. Mt 20,28; Mc 10,45) y a dar la vida por sus ovejas (cf. Jn 10,11). Tomado de entre los hombres y rodeado él mismo de flaquezas, puede apiadarse de los ignorantes y equivocados (Hb 5,1-2). No se niegue a oír a sus súbditos, a los que, como a verdaderos hijos suyos, alimenta y a quienes exhorta a cooperar animosamente con él. Consciente de que ha de dar cuenta a Dios de sus almas (cf. Hb 13,17), trabaje con la oración, con la predicación y con todas las obras de caridad tanto por ellos como por los que todavía no son de la única grey, a los cuales tenga como encomendados en el Señor. El mismo, siendo, como San Pablo, deudor para con todos, esté dispuesto a evangelizar a todos (cf. Rm 1,14-15) y a exhortar a sus fieles a la actividad apostólica y misionera. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su Obispo como la Iglesia a Jesucristo, y como Jesucristo al Padre, para que todas las cosas se armonicen en la unidad [97] y crezcan para gloria de Dios (cf. 2 Co 4,15). 28. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo (cf. Jn 10,36), ha hecho partícipes de su consagración y de su misión, por medio de sus Apóstoles, a los sucesores de éstos, es decir, a los Obispos [98], los cuales han encomendado legítimamente el oficio de su ministerio, en distinto grado, a diversos sujetos en la Iglesia. Así, el ministerio eclesiástico, de institución divina, es ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo vienen llamándose Obispos, presbíteros y diáconos [99]. Los presbíteros, aunque no tienen la cumbre del pontificado y dependen de los Obispos en el ejercicio de su potestad, están, sin embargo, unidos con ellos en el honor del sacerdocio[100] y, en virtud del sacramento del orden [101], han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento [102], a imagen de Cristo, sumo y eterno Sacerdote (cf. Hb 5,1-10; 7,24; 9,11-28), para predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino. Participando, en el grado propio de su ministerio, del oficio del único Mediador, Cristo (cf. 1 Tm 2,5), anuncian a todos la divina palabra. Pero su oficio sagrado lo ejercen, sobre todo, en el culto o asamblea eucarística, donde, obrando en nombre de Cristo [103]y proclamando su misterio, unen las oraciones de los fieles al sacrificio de su Cabeza y representan y aplican [104] en el sacrificio de la Misa, hasta la venida del Señor (cf. 1 Co 11,26), el único sacrificio del Nuevo Testamento, a saber: el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre, una vez por todas, como hostia inmaculada (cf. Hb 9,11-28). Para con los fieles arrepentidos o enfermos desempeñan principalmente el ministerio de la reconciliación y del alivio, y presentan a Dios Padre las necesidades y súplicas de los fieles (cf. Hb 5,1-13). Ejerciendo, en la medida de su autoridad, el oficio de Cristo, Pastor y Cabeza [105], reúnen la familia de Dios como una fraternidad, animada con espíritu de unidad [106], y la conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu. En medio de la grey le adoran en espíritu y en verdad (cf. Jn 4,24). Se afanan, finalmente, en la palabra y en la enseñanza (cf. 1 Tm 5,17), creyendo aquello que leen cuando meditan la ley del Señor, enseñando aquello que creen, imitando lo que enseñan [107]. Los presbíteros, próvidos cooperadores del Orden episcopal [108] y ayuda e instrumento suyo, llamados para servir al Pueblo de Dios, forman, junto con su Obispo, un solo presbiterio [109], dedicado a diversas ocupaciones. En cada una de las congregaciones locales de fieles representan al Obispo, con el que están confiada y animosamente unidos, y toman sobre sí una parte de la carga y solicitud pastoral y la ejercen en el diario trabajo. Ellos, bajo la autoridad del Obispo, santifican y rigen la porción de la grey del Señor a ellos encomendada, hacen visible en cada lugar a la Iglesia universal y prestan eficaz ayuda en la edificación de todo el Cuerpo de Cristo (cf. Ef 4,12), Preocupados siempre por el bien de los hijos de Dios, procuren cooperar en el trabajo pastoral de toda la diócesis e incluso de toda la Iglesia. Por esta participación en el sacerdocio y en la misión, los presbíteros reconozcan verdaderamente al Obispo como a padre suyo y obedézcanle reverentemente. El Obispo, por su parte, considere a los sacerdotes, sus cooperadores, como hijos y amigos, a la manera en que Cristo a sus discípulos no los llama ya siervos, sino amigos (cf. Jn 15,15). Todos los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, están, pues, adscritos al Cuerpo episcopal, por razón del orden y del ministerio, y sirven al bien de toda la Iglesia según vocación y gracia de cada cual. En virtud de la común ordenación sagrada y de la común misión, todos los presbíteros se unen entre sí en íntima fraternidad, que debe manifestarse en espontánea y gustosa ayuda mutua, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en las reuniones, en la comunión de vida, de trabajo y de caridad. Respecto de los fieles, a quienes han engendrado espiritualmente por el bautismo y la doctrina (cf. 1 Co 4,15; 1 P 1,23), tengan la solicitud de padres en Cristo. Haciéndose de buena gana modelos de la grey (cf. 1 P 5,3), gobiernen y sirvan a su comunidad local de tal manera, que ésta merezca ser llamada con el nombre que es gala del único y total Pueblo de Dios, es decir, Iglesia de Dios (cf. 1 Co 1,2; 2 Co 1,1 y passim). Acuérdense de que, con su conducta de cada día y con su solicitud, deben mostrar a los fieles e infieles, a los católicos y no católicos, la imagen del verdadero ministerio sacerdotal y pastoral, y de que están obligados a dar a todos el testimonio de verdad y de vida, y de que, como buenos pastores, han de buscar también a aquellos (cf. Lc 15,4- 7) que, bautizados en la Iglesia católica, abandonaron la práctica de los sacramentos o incluso han perdido la fe. Como el mundo entero cada día tiende más a la unidad civil, económica y social, conviene tanto más que los sacerdotes, uniendo sus esfuerzos y cuidados bajo la guía de los Obispos y del Sumo Pontífice, eviten toda causa de dispersión, para que todo el género humano venga a la unidad de la familia de Dios. 29. En el grado inferior de la Jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de las manos «no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio»[110]. Así, confortados con la gracia sacramental, en comunión con el Obispo y su presbiterio, sirven al Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, según le fuere asignado por la autoridad competente, administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y sepultura. Dedicados a los oficios de la caridad y de la administración, recuerden los diáconos el aviso del bienaventurado Policarpo: «Misericordiosos, diligentes, procediendo conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos» [111]. Ahora bien, como estos oficios, necesarios en gran manera a la vida de la Iglesia, según la disciplina actualmente vigente de la Iglesia latina, difícilmente pueden ser desempeñados en muchas regiones, se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la Jerarquía. Corresponde a las distintas Conferencias territoriales de Obispos, de acuerdo con el mismo Sumo Pontífice, decidir si se cree oportuno y en dónde el establecer estos diáconos para la atención de los fieles. Con el consentimiento del Romano Pontífice, este diaconado podrá ser conferido a varones de edad madura, aunque estén casados, y también a jóvenes idóneos, para quienes debe mantenerse firme la ley del celibato.